第二次世界大戦が終わって、日本軍が太平洋の島々から撤退した頃から、島々の住民の問に頭痛、頸背部のこわばり、さまざまな知覚異常をきたす病気が知られるようになった。頭痛は非常に強く、長引く性質のものであった。この病気は特殊な軽症の髄膜炎と考えられた。髄膜炎の診断には、髄液検査が不可欠である。この病気の髄液検査の結果、共通する所見は細胞増加があり、多くの好酸球が出現していることであった。やがて、この病気は好酸球性髄膜炎(eosinophilic meningitis)と呼ばれるようになった。

1948年、アメリカ海軍のBaileyは、東カロリン諸島のポナベにおけるこの病気の流行を報告し、この疾患はそれまでに知られていない新しい病気であることを強調した。その後も、ニューカレドニアやタヒチなどからもこの病気の流行が相次いで報告された。

新しい病気が見つかると、その病気の原因が問題になってくる。この病気は、頭痛は強いが、それまでに死亡例はなく解剖例も得られなかった。この病気の原因として、次の3つの説が提案された。①Vailantらの、ある種の海産魚の熱に安定な毒による毒素説、②Rosenらの、数種の遠洋性魚類の寄生虫説、③Alicataによるネズミの寄生虫Angiostrongylus cantonensis説で、特に彼はハワイにおける研究から、②を否定してこの説を提唱した。

それまで、南太平洋で流行した好酸球性髄膜炎の死亡例はなかったが、1960年1月20日、ハワイで1人のフィリピン人が好酸球性髄膜炎で死亡した。解剖の結果、脳から一種の線虫が発見された。この虫は、アメリカの線虫分類の権威Chitwood夫人により、野ネズミの寄生虫Angiostrongylus cantonensisと同定された。この発見は、Rosenらにより1962年に報告された。Alicataの予見が的中したわけである。いつの時代でも、病原体の発見は大きなセンセーションを巻き起こすものである。Rosenらの報告は、南太平洋の島々に流行していた原因不明の髄膜炎の病原体発見ということで、世界中から注目された。

もちろん、この病原体は人体寄生虫としては、欧米ではそれまでまったく知られていなかった。この虫は、1935年、ネズミの寄生虫としてChenにより発見され、Pulmonema rattiと命名されたものであることも明らかになった(後にDoughertyにより、整理されてAngiostrongylus cantonensisの学名が用いられるようになった)。

さらに1955年、MackerrasとSandarsの2人の女性動物学者が、この虫の生活史を解明していることも分かってきた。非常に興味があることは、この虫は発育するのに、必ずネズミの脳で、ある期間を過ごさなければならないこと、中間宿主はナメクジやカタツムリなどの陸産軟体動物であることだった。この研究は、医学とはまったく関係なく、動物学上の興味から行われたものであった。

実は、Rosenらの発見は、この線虫の最初の人体寄生例の発見ではなかったのである。第二次世界大戦が終わった年の1945年4月、『台湾の医界」という地方雑誌が発行された。その雑誌に、野村精策(図1)、林炳煥(図2)の2人の日本人医師による、「臨床上、はじめて人体に発見せられたるHemostrongylus rattiの1例」と題する症例報告が掲載されていた。

この学名の虫は、1937年松本留吉が台湾花蓮港で採集した、野ネズミの肺動脈から発見されたもので、横川 定により、新種として命名されたものであった。しかし、1935年、Chenの発表が早かったので、横川の命名はシノニム(同物異名)であることが判明した。『台湾の医界』には欧文の抄録は付いておらず、その発行が戦争末期であり、この報告は世界中にはまったく知られることなく、日本人でもほとんど知る人はなかった。

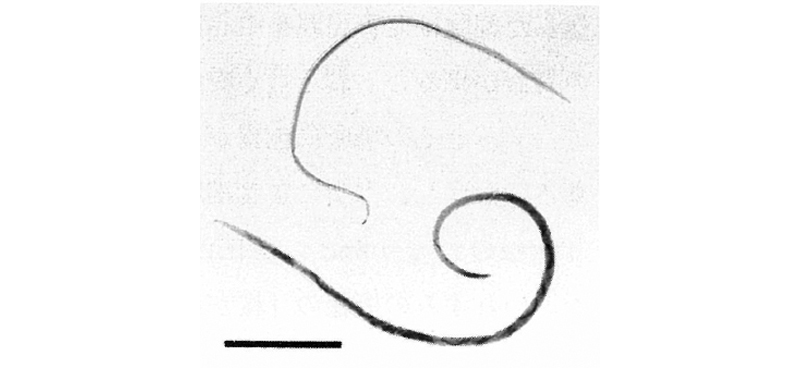

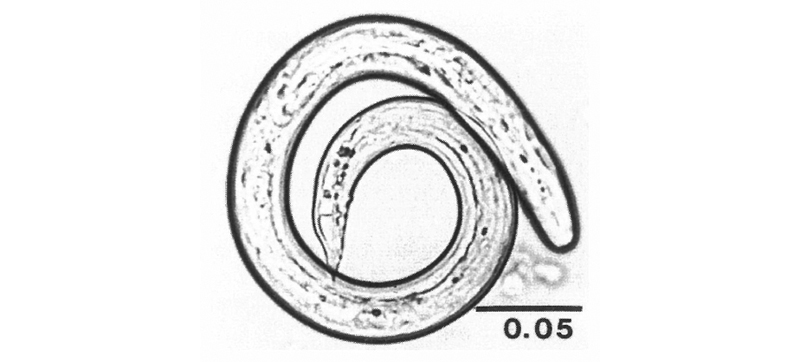

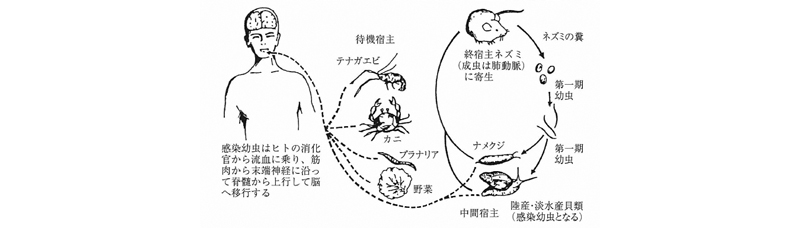

A.cantonensisには雌雄があり、成虫の雌は長さ22~34mm、雄は20~25mmである(図3)。雌雄ともにネズミの肺動脈に寄生している。ネズミの肺動脈に寄生した雌が産んだ卵は、肺に送られる。肺で艀化した第1期幼虫は、肺胞を出て消化管に移行し、糞に混じって外界に出る。幼虫は中間宿主に入り、その筋肉内で第3期幼虫(感染幼虫)(図4)に発育する。中間宿主の幅は非常に広く、ほとんどの陸産貝類やナメクジ、淡水産の貝類である(図5)。海産の軟体動物は、中間宿主になり得ない。

淡水産や陸産のプラナリア、エビ、カニ、カエルなどが感染幼虫を宿した中間宿主を食べると、感染幼虫はそれ以上発育しないが、それらの動物の体内に長期間滞在して感染源になる。これらの動物を待機宿主(paratenic host)という。

感染幼虫を宿す中間宿主や待機宿主がネズミに食べられると、感染幼虫の一部は血流に乗り脳に運ばれるが、大部分の幼虫は筋肉に運ばれ、筋肉から末梢神経に沿って脊髄に入り、脳幹を上行して頭蓋腔に入る。脳に侵入した幼虫は、クモ膜下腔に移動し、約2週間滞在して幼若成虫となる。その後、幼若成虫は頸静脈を経て肺動脈に移行し、そこで成熟する。

感染幼虫が、ネズミに経口的に侵入して成熟し、糞の中に卵が出現するまでには42~45日かかる。人体内では、通常幼虫は成熟しないで脳内で死滅する。

1963年、私は母校の寄生虫学教室で、大学院生として脳肺吸虫症の実験的研究を行うことになった。この期間に中枢神経を障害する寄生虫をまとめておこうと、内外の教科書や論文に目を通し始めた。その中に、横川定、森下薫、横川宗雄共著『人体寄生虫学提要』があった。この本に、Puimonea rattiという虫が紹介され、わずか2行に「野村等(1944)は、同地の脳脊髄炎症状を呈した1患者の脊髄液に本虫6隻を認めた」と書かれており、この記事は強く印象に残った。

日本の学会で、アメリカの研究者が好酸球性髄膜炎の講演を行い、最近、脳から虫が発見されたといって、虫のスライドを供覧した。いまだ、病原体発見の論文が印刷される前のことであった。私は、この発表に非常に興味を持ち、野村、林の報告を思い浮かべた。やがて、野村、林の原著を読んで、好酸球性髄膜炎の病原体は同じものではないかとの疑問を抱き、どうやら同じものだとの結論に達した。

私は、ますますこの寄生虫に興味を持つようになり、果たして日本にいるだろうかと思い、もしいるとしたら沖縄であろうと考えた。つい最近、学術探検隊が西表島で採集したネズミが、農学部動物学教室に保存されてあったのを知っていたので、教授に頼んで解剖させてもらった。ネズミの肺動脈を開くと、細長い線虫がいた。特徴的ならせん模様が見える。早速、顕微鏡で見る。間違いない、A.cantonensisだ。こうして、私は、日本から最初に、A.cantonensisを発見する機会を得た。以後、A.cantonensisは「広東住血線虫」と呼ばれることになった。

初期の頃、「広東住血線虫」は南北回帰線の問に分布すると思われていたが、意外に広く分布することが明らかになった。現在、この虫は、太平洋の島々、東南アジア、中国大陸、オーストラリア、ニュージーランド、インド洋の島々、アフリカ(黄金海岸)、カリブ海の島々、アメリカ本土(ニューオーリンズ)のネズミや軟体動物から分布が確認されている1)。また、この地域からは好酸球性髄膜炎の患者が報告されている。「広東住血線虫」の分布と好酸球性髄膜炎の症例は、現在も広がりつつある。

日本では、沖縄から北海道までこの虫の発見地が点在し、合計51症例の好酸球性髄膜炎の患者が報告されている1)。思えば、遠く南太平洋で問題になった病気と病原体が、日本と深い関係にあり、今や世界的な問題になったことを思うと、初期の頃この病原体に関わりを持った私は感無量である。

参考文献

1)西村謙一:『好酸球性髄膜脳炎―特に広東住血線虫症にっいて一』(日本医事新報 第4030号、18~26、2001)

2)西村謙一:『広東住血線虫症一脳を侵す寄生虫病』(医学のあゆみ、211:200~204、2004)